Di akhir tahun 90an lahir satu generasi baru penulis perempuan. Keunikan dari generasi yang dijuluki generasi “sastra wangi” ini adalah mereka tak segan menyuarakan hal-hal yang tabu, terutama soal seksualitas.

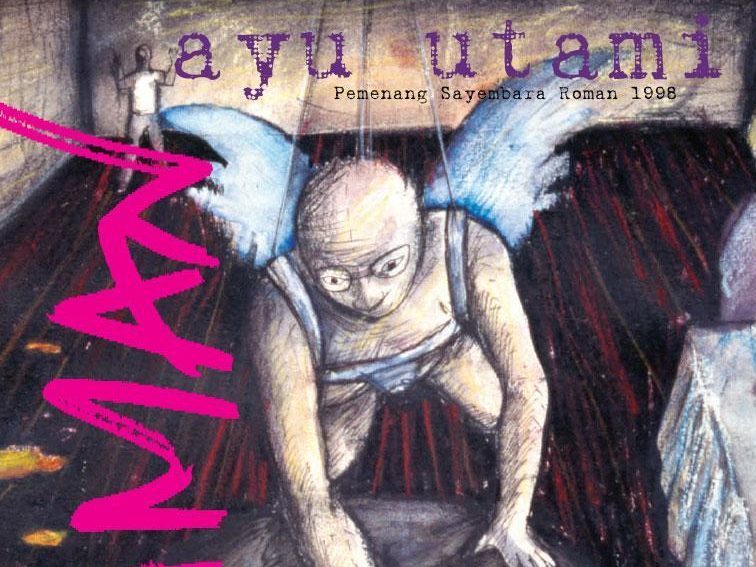

Cukup mengagumkan mengamati sepak terjang para penulis generasi baru ini, terutama apabila ditinjau melalui kacamata budaya “timur”. Adalah Ayu Utami yang dipandang sebagai pelopor—dan icon—generasi sastra wangi.

Wanita asal Bogor ini melahirkan dwilogi novel Saman (1998) dan Larung (2001), yang meskipun memasang nama pria pada judul, tetapi kehidupan kedua karakter tersebut lebih banyak diteropong oleh tokoh-tokoh wanita di sekeliling mereka. Bahkan terkadang mereka diobjektifikasi melalui apa yang disebut dengan istilah kekinian sebagai female gaze.

Gaya penulisan Ayu Utami terasa ahead of her time karena mampu menciptakan karakterisasi perempuan yang kompleks: cerdas, mandiri, kuat tanpa mesti tangguh seperti pria, dan dilengkapi dengan hasrat seksual yang menggebu.

Namun bukan berarti kualitas novel jadi dangkal. Ini bukanlah sastra roman ala Harlequin (seperti karakter penulis roman yang diperankan Sandra Bullock di The Lost City) ataupun yang melulu berkisar tentang seks seperti Fifty Shades of Grey.

Justru Saman dan Larung merangkum alur cerita yang mulus memadukan tema sosial, budaya, gejolak aktivisme politik (di bawah era kepemerintahan Soeharto yang represif), persahabatan, dan percintaan. Dan, ya, deskripsi tentang seks serta daya tarik fisik pria dan wanita memang terkadang vulgar, tetapi itulah keunikan Ayu Utami sebagai penulis, yang sebetulnya tak harus dikaitkan dengan gender.

Selain Ayu Utami, penulis sastra wangi lainnya ada Djenar Maesa Ayu yang melejit berkat novel Mereka Bilang Saya Monyet!, kompilasi cerita pendek tentang berbagai pengalaman seksual (termasuk yang traumatis seperti pada cerpen Menyusu Ayah) yang spesifik dialami oleh perempuan.

Nukila Amal melalui novel Cala Ibi yang puitis dan sangat fantastis dengan cerita yang melibatkan seekor naga; Fira Basuki yang menyelami interioritas emosi seorang wanita yang tak puas akan perannya sebagai istri dalam trilogi Jendela; dan Dewi Lestari yang menampilkan tokoh gay dan pelacur dalam novel perdana yang berbumbu science fiction, Supernova.

Soal kegamblangan mendeskripsikan hasrat seksual perempuan oleh penulis perempuan sebetulnya bukanlah hal yang baru dalam sejarah sastra Indonesia. Sejak tahun 70an, NH Dini telah merilis sejumlah novel yang dikepalai oleh tokoh perempuan yang teguh akan keinginan hati, seperti dalam novel Di Atas Sebuah Kapal dan Hati yang Damai.

Namun, perbedaan gaya penulisan NH Dini dengan penulis perempuan generasi sastra wangi adalah NH Dini, yang mungkin masih terkekang oleh norma masyarakat kolot akan posisi perempuan di masanya, lebih mengangkat pergolakan internal dan otonomi pilihan sebagai perempuan yang pada saat itu lebih dituntut sebagai istri dan ibu yang setia.

Penulis sastra wangi ini jelas lebih berani—tak bungkam oleh tabu maupun stereotipe gender. Tentu bukan berarti semua orang menerima gaya penulisan sastra wangi. Beberapa kritikus sastra—terutama pria—menganggap pilihan tema mereka eksploitatif dan sensasional, yang mendorong satu kritikus menyebutnya sebagai sastra selangkangan.

Respon yang sebetulnya lebih mencerminkan pola pikir dan kekolotan sang pengkritik karena seks sebetulnya hanya sebagian dari cerita dalam novel mereka—lantas kenapa fokus pada itu? Karena mereka adalah perempuan yang tak selayaknya menulis tentang topik yang jorok.

Terlebih label “sastra wangi” sendiri dianggap sebagai sesuatu yang meremehkan oleh para penulisnya: sebuah etimologi berdasarkan gender bukan gaya penulisan.

Entah label apa yang mau disematkan, yang pasti generasi penulis sastra wangi ini telah mencipratkan warna dalam dunia sastra Indonesia. Suara mereka tetap terdengar dalam rangkaian kata penulis-penulis perempuan generasi berikutnya seperti Ratih Kumala dan Leila Chudori.

Mereka berhasil memberikan pencerahan akan apa yang bisa disuarakan oleh perempuan. Their voice, their body. Dan mereka pun terus berkarya tanpa sensor.